目次

はじめに ~世界遺産検定を受けようと思った理由~

私は大学生になって初めて海外に行ってハマって、社会人になっても休みを見つけては海外旅行によく出かけていました。旅先では、その土地の文化や自然の魅力に惹かれながら観光を楽しんでいたものの、「この遺跡がなぜ重要なのか」「どんな歴史的背景があるのか」といったことまでは、あまり深く考えたことがなかったんです。

たとえば、アイスランドの大自然。火山が噴煙を上げ、氷河が広がるダイナミックな景観に「地球ってすごい!」と感動しました。でも、それがどうやってできたのか、なぜこの土地が特別なのかまでは深く考えず、「すごい場所だったな~」で終わってしまうことが多かった気がする。旅の最中はそれでも十分楽しかったけれど、帰国してから「もう少し知識があれば、もっと楽しめたのかも」と思うことが増えていきました。

そんなときに出会ったのが世界遺産検定。

世界遺産検定には4級から1級までのレベルがあります。4級は「世界遺産って何?」という入門レベル、3級は「有名な世界遺産を中心に知る」レベル、2級になると「世界遺産の概要を把握し、歴史や文化の背景まで理解する」レベルです。

私は友人に誘われて3級を受験しましたが、ほぼ一夜漬けで詰め込んだだけ。 試験が終わると同時に、せっかく覚えた知識もほとんど抜けてしまいました。「あれ…? 何も覚えてない…?」 受かったのはいいけれど、これじゃ意味がないですよね。

それなら、ちゃんと世界遺産を「知る」ために勉強しよう。

旅先で「あ、ここ世界遺産だったんだ!」じゃなくて、「ここに来たのは、こんな歴史があるから!」と言えるようになりたい。

そんな気持ちで、もう一度、今度は2級に挑戦することにしました。

まずは世界地図を覚えよう! ~お風呂に子供用の地図を貼る効果~

世界遺産を学ぶうえで、まず大切なのが「世界地図を頭に入れること」。

これ、意外と見落としがちだけど、世界遺産検定の勉強をするうえでめちゃくちゃ大事。 そもそも「○○王朝の遺跡」と言われても、その国がどこにあるのかピンとこなかったら話にならない。国の位置関係が分からなければ、歴史の流れをつかむのも難しくなってしまう。

でも、私はもともと世界地図がぜんぜん頭に入ってませんでした。大学受験で選択したのは倫理だったし、世界史や日本史の知識はほぼ小学生レベル。 ヨーロッパの国名を見ても「えっと…スロバキアとスロベニアってどっちがどっち?」みたいな状態だった(今も分からなくなることあります…)。

そこで取り入れたのが、お風呂に子ども用の世界地図を貼る という方法。

最初は「これ、本当に効果あるの?」と思ったけれど、毎日お風呂に入るたびにぼーっと眺めているうちに、少しずつ国の位置や名前が頭に入ってきた。お風呂ってリラックスしているからか、不思議と記憶に残りやすい。

おかげで、「カナイマ国立公園は南米ベネズエラ」「メテオラの修道院群はギリシャ」といった、少しマニアックな場所もスッと覚えられるようになったし、「この国とこの国は意外と近いんだ!」と新しい発見もあった。

世界遺産の勉強を始めるなら、まずは地図を眺める習慣をつけることから。これだけで、学習の効率がぐっと上がるはず。

ちなみに、今もお風呂に貼り続けているのは、この地図。太陽系と日本地図も付いてきたけど、どっちもしっかり貼り付けてます!

3級は詰め込みで突破!でも2級は…?

私は2015年頃に世界遺産検定3級を受験した。

とはいえ、試験勉強を本格的に始めたのは1週間前くらい。 公式テキストを流し読みしながら、「なんとなく聞いたことあるな~」という遺産を中心に覚えていった。

そして試験前日。さすがに焦りを感じて、夜通し詰め込み勉強。

「ポンペイの遺跡はヴェスヴィオ火山の噴火で埋もれた街…」「自由の女神像はフランスからの贈り物…」なんて感じで、ほぼ暗記。

結果、なんとか合格。でも、試験が終わると同時に、せっかく覚えた知識もすーっと消えていった。いや待って、何も覚えてない…?

そんな経験があったからこそ、2級の勉強はちゃんと計画的にやろうと決めた。

3級とは違い、2級の範囲は300件以上。 さらに、「この遺産が登録された理由は?」「影響を与えた歴史的背景は?」といった、より深い知識が求められる。

さすがに3級と同じノリでは太刀打ちできない…! ということで、まずは効率よく情報を整理することから始めることにした。

私の勉強法 ~キーワード整理とChatGPT活用~

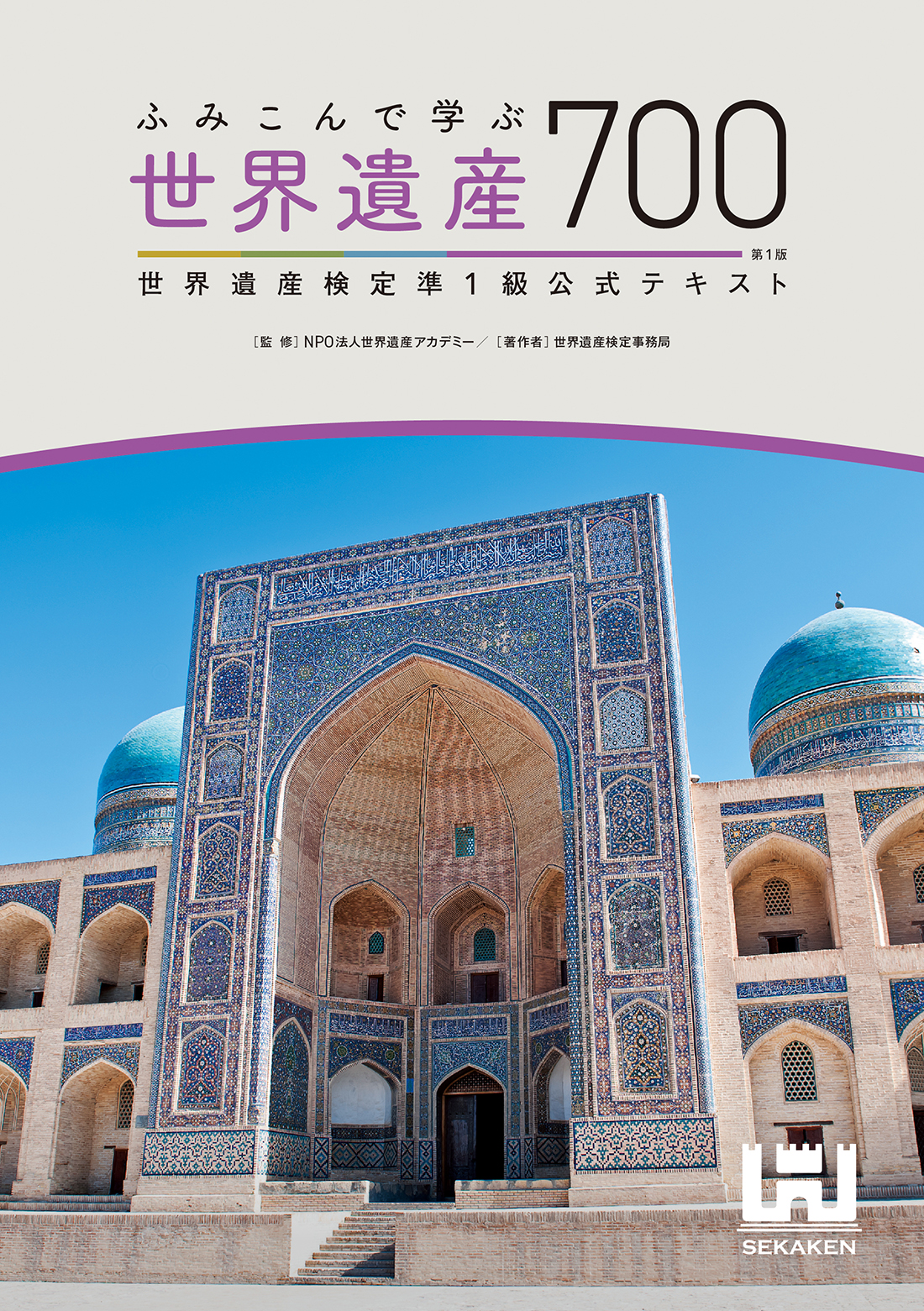

世界遺産検定2級のテキストを手にしたとき、まず思ったのが「これは、まともに覚えようとしたら終わらないかも…」ということ。

3級とは桁違いのボリュームで、300件以上の遺産が出題範囲。ページをめくるたびに圧倒されてしまいました。

そこでまず始めたのが、Excel(またはGoogleスプレッドシート)に世界遺産ごとのキーワードを簡単にまとめていく作業。

例えば「ルカヤン洞窟システム(バハマ)」なら、「海洋型カルスト」「淡水と海水が交わる」「ブルーホール」などの特徴的なキーワードをピックアップ。

難しく考えず、「この遺産といえば何?」をつかんでいく感じです。全体像をざっくりと把握するのに、この方法はとても役立ちました。

次に取りかかったのが、公式テキストのデジタル化。分厚い紙の本を持ち歩くのは大変なので、思い切って丸刃カッターで裁断し、スキャンすることにしました。

最初は少し勇気がいりましたが、裁断さえしてしまえば、あとは快適そのもの。

スキャンにはscansnap ix1600を使い、スピーディーにPDF化。

できあがったデータはすべてGoogle Driveに保存して管理しています。

Driveにまとめておけば、パソコンやスマホ、タブレットなど、どの端末からでもアクセスできてとっても便利。

さらに、書き込みが必要なページはDriveから直接Notesアプリに呼び出して、手書きで書き込めるようにもしています。

そして、PDFを読むために使っているのが、**BOOX Page(ブークス・ページ)**という電子ペーパー端末。

これがまたとても優秀で、軽くて持ちやすく、バッテリーの持ちも抜群。何より目が疲れにくいので、長時間の勉強にもぴったりなんです。

BOOXでテキストを見ながら、スマホで調べものをするという使い方も自然にできるので、紙の本よりも格段に効率的になりました。

さらに、わからないことが出てきたら、すぐにChatGPTに質問。

「この宗教の建築様式を表にして」「アジアの遺産で乾燥地帯にあるものを教えて」など、自分にとって理解しやすい形で教えてもらえるのが本当にありがたかったです。

ChatGPTは調べる手間を省くだけでなく、学びを深める“整理係”のような存在でした。

例えば、建築様式や宗教ごとの世界遺産の違いを整理してもらうとこんな感じ。

| 様式 | 代表的な世界遺産 | 特徴 |

| ゴシック様式 | ケルン大聖堂 | 高い尖塔、大きなステンドグラス |

| イスラム様式 | アルハンブラ宮殿 | 幾何学模様、アーチ構造 |

こんなふうに一覧にすると、同じジャンルの遺産をまとめて覚えられるので、頭の中が整理しやすくなった。

こうして、紙・デジタル・AIをうまく使い分けながら、自分のペースで無理なく学習できる環境を作ったことが、2級合格につながったのだと思います。

詰め込むより、「何度も見返せる仕組みをつくる」。この意識が、世界遺産検定のような広い範囲を攻略するカギでした。

テキストを電子化するときに使うもの

2級出題の傾向と攻略法!試験直前の備え!

2級の試験範囲は300件以上の世界遺産。出題内容も、3級とは比べものにならないほど幅広くなる。

例えば、3級なら「アンコール・ワットはどこの国?」みたいな問題が出るけれど、2級では「アンコール・ワットの建築様式と、それに影響を与えた宗教は?」といった、背景知識まで問われる。

試験の傾向としては、以下のようなテーマで出題されやすい。

• 文化遺産と自然遺産のバランス → 文化遺産が多めだけど、自然遺産も重要なものはよく出る

• 特に重要な世界遺産 → ピラミッドや万里の長城のような超有名どころは、より深い知識を問われる

• 同じ国の遺産の違い → 例えば、スペインの「サグラダ・ファミリア」と「アルハンブラ宮殿」は何が違うのか?

また、世界遺産の**登録基準(全10項目)**を理解しておくことも必須。

たとえば、「この遺産はなぜ登録された?」という問題では、基準1(人類の創造的傑作)や基準6(重要な出来事や伝統と結びつく)といった、登録理由に関連する知識が求められる。

とはいえ、300件すべてを完璧に覚えるのは無理があるので、私は頻出の遺産を優先的に勉強した。

試験対策と紹介した「キーワード整理」と「ChatGPT活用」に加えて、過去問を解くことが重要。

実際に過去問を解いてみると、よく出る遺産や、問われ方のパターンが見えてくる。「あ、この遺産、毎回のように出題されてる!」というものは、確実に押さえておくべき。

2級は、知識の暗記だけでなく、「なぜこの遺産が重要なのか?」を理解することが合格のカギになる試験。

しっかりポイントを押さえながら、効率よく勉強を進めていくことが大切だと実感した。

試験当日と結果発表 ~ドキドキの瞬間~

試験当日は、まるで海外旅行の出発前みたいな気分でした。緊張とワクワクが入り混じって、「もうやるしかない!」という気持ち。

今回は、CBT(Computer Based Testing)方式での受検。全国47都道府県に約350カ所あるテストセンターから都合の良い会場と日時を選んで受検できるシステムです 。自宅近くのテストセンターを予約していたので、当日は指定された時間の30分前には到着するようにしました。

受付では、本人確認書類を提示し、試験監督員から「受験ログイン情報シート」を受け取ります。荷物をロッカーに預け、試験室へ。指定されたパソコンにログイン情報を入力し、試験がスタートしました 。

最初の数問はスラスラ解けたものの、後半に進むにつれて「これ、見たことあるけど思い出せない…!」という問題が出てきました。

特に、遺産の登録基準や文化的背景を問う問題は、単なる暗記ではなく、理解していないと解けないものが多かったです。やっぱり、世界遺産って「知識」じゃなくて「理解」することが大事なんだなと、改めて実感しました。

試験終了後、「あれ、もしかしていけたかも?」という手応えはあったけれど、やっぱり結果を見るまでは落ち着かない。

そして、数週間後。公式サイトで結果が発表されました。ログインして成績を確認すると…

「合格!」

思わず小さくガッツポーズ。3級のときとは違って、今回はちゃんと勉強したからこそ得られた結果。やっぱり、しっかり準備して試験に臨むと、達成感も違います!

こうして、無事に世界遺産検定2級に合格。旅の楽しみ方が変わる、新しい扉が開かれた瞬間でした。

次の目標は準1級! ~学びは続く~

2級に合格したことで、世界遺産の知識が深まったのはもちろん、旅の視点も大きく変わった。「ここに来たのは、こんな歴史があるから!」と意識して旅先を見ると、ただの観光地が一気に意味のある場所に感じられる。

でも、勉強すればするほど、「まだまだ知らないことが多すぎる…!」と実感するのも事実。

2級の試験勉強中も、「この遺産、もっと掘り下げたい!」と思うことが何度もあった。じゃあ、次のステップに進むしかないでしょう!

世界遺産検定には、さらに上の準1級と1級がある。

準1級は、世界遺産の詳細な知識を身につけ、専門的な理解を深めるレベル。範囲は600件以上に広がり、出題内容もより細かく、歴史や文化の背景を深く問われるようになる。

1級になると、さらに高度な知識が必要で、受験者の多くが観光や文化に関わる専門家や研究者。これはかなりのチャレンジになりそう…。

正直なところ、「いつかは1級!」という気持ちはあるけれど、いきなり挑戦するにはハードルが高すぎる。なので、まずは準1級を目標にして、無理なくステップアップしていこうと思う。

2級のときと同じように、また地道に世界遺産を学ぶ日々が始まる。

でも、これはただの試験勉強ではなく、世界をもっと楽しむための学び。これからも、世界遺産とともに旅をしていきたい!

このサイトでは、写真やカメラを中心に配信していますが、今回は世界遺産検定合格までの記録を書いてみたいと思います!